- TOEICの試験当日に最高のパフォーマンスを発揮したい

- 試験当日失敗したくない

- 効果的な試験前の過ごし方がわからない

このように感じたことはありませんか?

TOEICの試験に向けて頑張って勉強してきたのに、当日力を出し切れなかったということはよく聞く話ですし、ご多分に漏れず私もその1人です。

しかし失敗した経験があるからこそできる、提案があります。

この記事ではTOEICで800点以上のスコアを取得し、またTOEICの試験にこれまで少なくとも10回以上臨んできた経験を基に理想的な試験の臨み方を解説します。

大きく試験前と試験当日に分けて説明していきます。

結論から書いておくと下記の通りです。

- 3回は連続で受験する

- 芯が太いシャーペン・鉛筆を用意する

- 試験日のルーティンを簡単に組み立てる

- 事前に決めたルーティンを実行

- 必ず試験監督の指示に従う

- 試験の内容を分析して次に活かす

それではさっそく見ていきましょう。

試験前

試験前は①3回は連続で受験する、②芯が太いシャーペン・鉛筆を用意する、③試験日のルーティンを簡単に組み立てる、の3つで以下で1つずつ見ていきます。

3回は連続で受験する

連続で受験するメリットは下記の3点あります。

- 複数回受験すると毎回同じ点数は出ない

- テクニックが必要なPart3、4は1回目ではうまく対応できない可能性がある

- 複数回受験して慣れていると想定外のことが減り冷静に受験できる

複数回受験すると毎回同じ点数は出ない

これはTOEICを複数回受験したことがある人であれば共感いただけると思います。

またこれは思っているよりも大きく点数が変化します。

具体的には私の場合過去に3回連続受けて1回目555点、2回目525点、3回目630点と点数が推移したことがあります。

2回目の525点と3回目の630点を比較するとその差は105点にも上ります。

つまり1回の受験だけではその時点での自分の最高点はわからないということです。

例えば1回目の受験で500点だった人は2、3回目で600点が出るかもしれませんし、逆に1回目が一番点数が高い可能性もありますが、それも2回目と3回目を受験しないと明らかにはなりません。

とにかく一番もったいないのは3回連続で受験したら600点取得できる人が、1回しか受験しなくて500点だったために、「私のTOEICのスコアは500点です」となってしまうことだと思います。

500点と600点では印象がかなり違いますよね。

テクニックが必要なPart3、4は一回目ではうまく対応できない可能性がある

私はリスニングで高得点を狙いに行くにはPart3とPart4では先読みのテクニックが必要だと考えています。

先読みのテクニックの詳しい内容やTOEICリスニングの基本戦略については下記の記事を参照ください。

事前に本番を想定して試験に臨みますが、本番の試験を受験したときに想定した通りにうまく進められなかったり、詰めが甘かったりしてミスを犯してしまうことがしばしばあります。

私も先読みのテクニックを初めて本番で試したときはミスをしてしまい、そのミスが焦りを生み、点数はもちろん目標としていたものとは程遠いものとなりました。

本番の試験に臨んで初めてわかることもあるので、1回目の試験ですべてうまくやれたり、パフォーマンスを発揮しきれたりするのは、できる人もいると思いますが全員がうまくやれることは非常に難しいと思います。

複数回受験して慣れていると想定外のことが減り冷静に受験できる

2つ目の「テクニックが必要なPart3、4は一回目ではうまく対応できない可能性がある」の内容とも重なる部分があるのですが、本番の試験を受験してみて初めて気づく点もあることから複数回受験することにより、予想外の事態が減るというメリットがあります。

1回目よりも2回目の方が、2回目よりも3回目の方が慣れるため、予想外ことが起こる確率はどんどん減っていき、より試験に集中することができることは間違いありません。

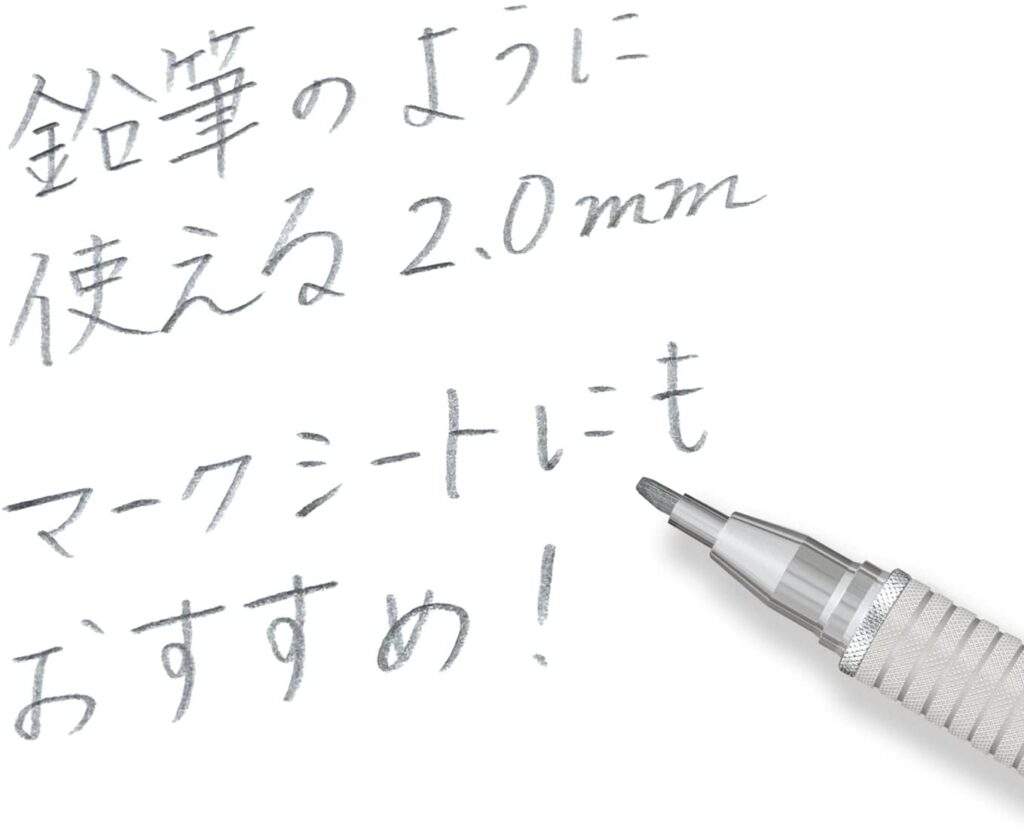

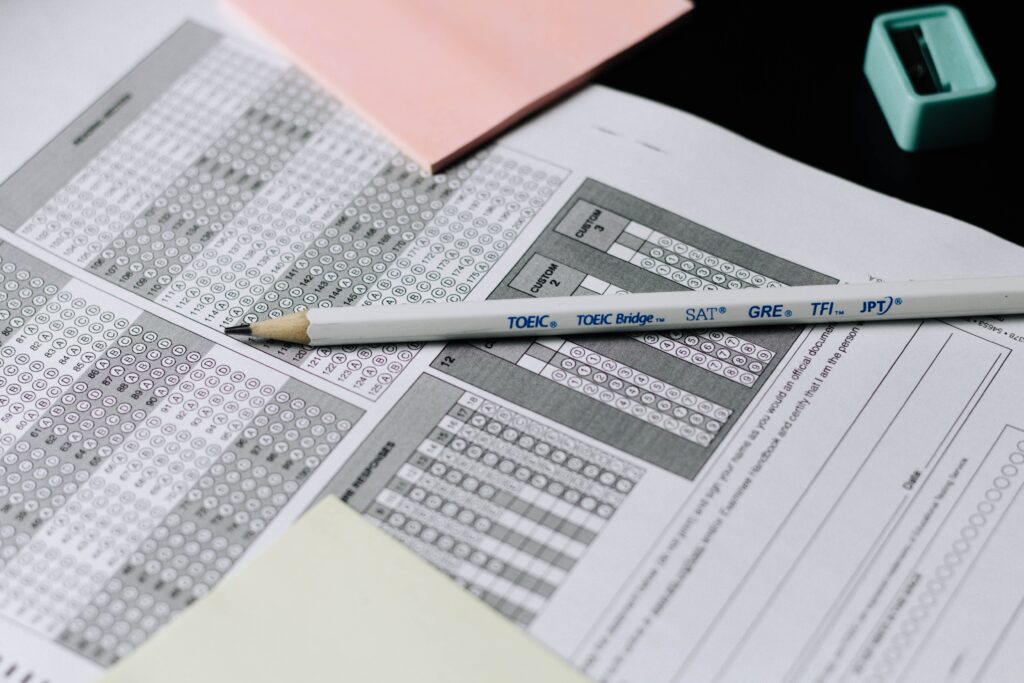

芯が太いシャーペン、鉛筆を用意

単純にマークが早くできることから芯が太いシャーペンか鉛筆を用意しましょう。

普通のシャーペンや鉛筆でも良いのですが、マーク専用のシャーペンは普通のものと比べて2倍ぐらい芯が太いので単純にマークする速度も倍になります。

それは例えば通常上下に10往復してマークしていたものが、芯が太いものだと5往復で済むようになるわけですから、1つマークする毎に1秒は短縮できるでしょう。

たった1秒されど1秒です。しかし決して侮るなかれ。

理由は下記の2点です。

まず1つ目に、リスニングにおいてはPart3以降先読みのテクニックを使っていくことになるので1つのマークに1秒でも稼ぐことができればより精神的余裕を持つことができます。

2つ目に、リーディングにおいては900点以上の高得点を取る方以外は基本的に時間が足りないと思うので、1問でも多く回答するために活躍してくれます。

またTOEIC以外にもマークシート式の試験は世の中に多数存在します。

したがって芯が太いシャーペンは他の試験を受験した時にも役に立つことがありますので一本持っておいても損はないと思います。

芯が太ければ何でも良いと思いますが、私は以下のシャーペンの古い型のものを使っていますので参考までに載せておきます。

コクヨ シャープペン 鉛筆シャープ TypeM ラバーグリップ 1.3mm 緑 PS-P401G-1P

また試験会場によっては時計が設置されていない会場もありましたので、念のため腕時計についても用意されると良いかと思います。

※アップルウォッチなどの一部のスマートウォッチは認められない可能性がありますのでご注意ください。

試験日のルーティンを簡単に組み立てる

これは人それぞれ違うので個別に組み立ててもらう必要があると思いますが、ゼロベースで考えるのはめんどくさいと思います。

そこで以下に私の場合の試験日のルーティンを記載しますので、使えるところは是非使ってください。

う~ん、自分の場合はここをもっとこうした方が良いなぁ…

もしそのように思われた場合は、アレンジを加えて自分流に変更してみてください。

私の場合、当日は下記の3つのルーティンは必ず守るようにしています。

- 試験開始30分前には試験会場に到着する

- リラックスして「金のフレーズ」を眺める

- 開始10分前ぐらいから目を閉じて肩回りを軽くストレッチする

それぞれ1つずつ順番に詳細をみていきます。

試験開始30分前には試験会場に到着する

試験開始時間ギリギリに会場に到着し、気持ちを落ち着かせる余裕がないまま試験に突入することになってしまった経験が過去にありました。

そのような状態ではベストなコンディションとは言えないと感じましたし、また普段の勉強の成果を十分に発揮するにはどちらかというとマイナスに影響してしまうという反省が得られました。

したがってそれからは試験開始時間の30分前には必ず到着し、時間的に余裕を持つことを心がけています。

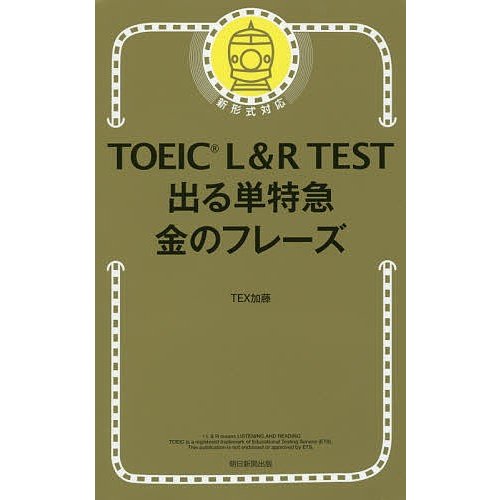

リラックスして「金のフレーズ」を眺める

試験直前にどうあがいても新しいことを覚えて点数を伸ばすことはできません。

したがって普段勉強しているレベルより少し下のレベルの単語や熟語を眺めたり、事前に見るところを決めておいたりすることが効果的です。

そこで私は試験直前はTEX加藤さん著の金のフレーズを眺めることにしています。

個人的には266ページからの「定型表現」なんかはおすすめです。

なぜなら単純に暗記するしかないパートなので、単純作業を行うことで考えなくても良いことを考えないで済むということと、直前に復習して記憶をより強化しておくことで1問でも多く問題を解くことができるかもしれないからです。

逆に自分のレベルよりも上のレベルのものを直前に眺めることはご法度です。

上のレベルのことを見ると、当然わからないことが多く発生し、頭が混乱するしちょっと凹んでテンションが下がって試験に臨むことになります。

その状態はベストなコンディションとは言い難いですよね。

みなさんも是非自分のお気に入りのパートを見つけてルーティンに含めてみてください。

開始10分前ぐらいから目を閉じて肩回りを軽くストレッチする

私は慎重な性格で何かと緊張する方なので、無意識に肩に力が入ってしまうことが多くあります。

緊張しない方法を調べては試してきましたが大きく効果が表れたものはなかったので、

緊張しないことはどうしても避けられない。

それならむしろ緊張することを前提にして、緊張してもパフォーマンスを発揮できるようにして

みよう!

そう考えた結果、緊張することを見越して試験直前に個人的にこりやすい肩回りの緊張を緩めることをしてみると比較的に落ち着いてかつリラックスして試験に臨めました。

試験で十分にパフォーマンスを発揮する可能性を高めるためには、少しでもリラックスした状態で試験に臨めるようにする努力は大切だと思います。

試験当日

試験当日は①事前に決めたルーティンを実行、②必ず試験監督の指示に従う、③試験の内容を分析して次に活かすの3つです。

こちらも1つずつ見ていきます。

事前に決めたルーティンを実行

試験当日は決めておいたルーティンを忠実に実行し、なるべく想定外のことが起こらないようにすることがベストなコンディションで試験に臨む上で大切です。

脳にも体力のようなものがあると考えられていてウィルパワーと呼ばれています。

それは何かを選択したり判断するときに消費されると考えられています。

スティーブ・ジョブズが同じ服を何着も用意し、毎日同じ服を着ているように見えたそうですが、これは朝その日に着る服をどれにするのかという判断のために脳のリソースを割きたくなかったからではないかと言われています。

それは私たちも同じで試験当日に想定外のことが起こった場合、例えば乗る予定をしていた電車に乗り遅れてしまったとしましょう。

その電車に乗れなかったことで到着が試験開始時間ギリギリになってしまうとしたら、次の電車に乗っても間に合うのか、それともタクシーを呼ばないと間に合わないのかなど考え、良い方法を採用して実行することになります。

このときも私たちは気づかないうちにウィルパワーを消費してしまいます。

もちろん一切ウィルパワーを消費せず試験会場に到着することは難しいと思いますが、大きく消費しない方がベストなコンディションに近いと言えると思います。

そのベストなコンディションで試験に臨むためには、試験当日は可能な限りでルーティンにしたがって試験までの時間を過ごすことが大切であると考えます。

必ず試験監督の指示に従う

これは基本中の基本なのですが、試験監督の方が必ず試験前にスマホの電源を切るように忠告して下さいますが、残念ながら試験中にスマホの音が鳴る人は毎回必ず1人はいます。

試験前に参考書をカバンに入れてください、スマホの電源を切ってカバンに入れてください、スマホのアラームは切ってくださいなどの指示には必ず従いましょう。

最悪の場合7,000円以上のお金を払って試験を受けたのに採点すらされないというのでは悲し過ぎますよね。

気を付けるべきことは、リスニングパートの時間中にリーディングの問題を解くのは禁止というルールがありますので注意してください。

試験の内容を分析して次に活かす

事前に模擬試験を行うことで目標の点数を決めておきましょう。

また各Partごとの正解率を大まかに把握しておき、本番の試験でも同じようにできたかどうかを振り返って次回に活かしていきましょう。

しかしリスニングとリーディングの合計点数しか出ないことから、それぞれのパートの正解率はわからないので、あくまででも受験した時の感覚値になってしまいます。

ですがどこかでつまずいた場合は、単語がわからなかったのか、文法がわからなかったのかなどの原因を把握できます。

その反省から対策をすることで次回に活かせるでしょう。

例えば私の場合はリスニングとリーディングに分けてチェックしています。

リスニングではPart3・4で最後まで先読みで進められたか、ミスをした場合ミスをした原因と再発防止策を検討します。

先読みのテクニックの詳しい内容やTOEICリスニングの基本戦略については下記の記事を参照ください。

一方リーディングでは私のレベルではPart7のマルチプルパッセージまで到達することが一つの到達目標となっています。

したがってPart7のマルチプルパッセージまでいけるかどうかと、そこまでいけなかった場合はどの要因でそこまで到達しなかったのかという原因を特定し、勉強に取り入れることで次回の受験に向けて修正を図っています。

まとめ

いま一度内容をおさらいしておくと下記の通りです。

- 3回は連続で受験する

- 芯が太いシャーペン・鉛筆を用意する

- 試験日のルーティンを簡単に組み立てる

- 事前に決めたルーティンを実行

- 必ず試験監督の指示に従う

- 試験の内容を分析して次に活かす

いかがでしたでしょうか。

参考になることがあれば是非試して、自分用の試験の臨み方を確立してみてください。

あなたがTOEICを受験する際に最高のパフォーマンスを発揮できることを祈ってます。

またTOEICリスニングで400点を取るための戦略や勉強方法については興味がある方は下の記事も参照ください。